Riassunto:

Cos'è il buio per un bambino se non l'immagine dell'altro che si insinua nel suo sguardo infantile quando la fiducia si trasforma drammaticamente in timore e paura? Cos'è il buio se non l'afasia di un corpo ancora non sviluppato nel momento in cui esso incontra quel qualcosa di incomprensibile e misterioso che costituisce il comportamento sessuale dell'adulto? E' possibile cancellare questo buio senza uccidere il bambino che è in ciascuno di noi? Dodici storie che raccontano della violenza sull'infanzia e sull'adolescenza.

Recensione:

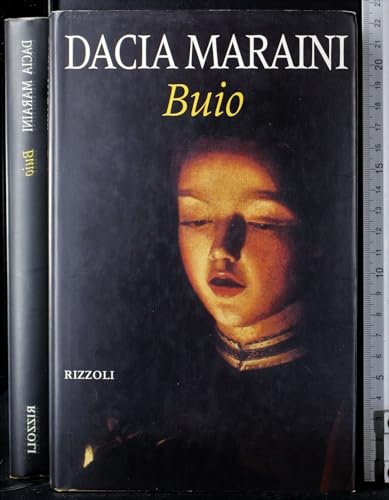

Dacia Maraini, La nostra inviata nelle tenebre. "Buio", dodici storie di ordinaria nefandezza

Lorenzo Mondo, Tuttolibri - La Stampa

Il racconto poliziesco, quando non sia puro artificio enigmistico o movimentata avventura, è un osservatorio privilegiato sulla società, sulle sue zone violente e parossistiche, inconfessate e oscure. Si apparenta alla cronaca, si sforza di dare ai suoi reperti ordine e coerenza, l'ossatura di una trama. Al racconto poliziesco e alla cronaca nera (non sfuggirà al lettore qualche riscontro preciso) si ispira Dacia Maraini nei dodici racconti intitolati Buio: dove la sua letteratura di testimonianza più diretta si rivolge ai bambini e adolescenti torturati dagli adulti. Buio è innanzitutto quello più evidente, fattuale, che cala sugli occhi delle vittime, che sottrae la benedetta luce del sole e la gioia di vivere, ma è anche quello che alligna nell'animo degli assassini. I racconti dispiegano un ventaglio di situazioni che la nefandezza dei tempi, insieme alla forza nuova della denuncia, rendono tristemente ordinari. Abbiamo dunque i raggiri e gli abusi dei pedofili, che arrivano a prevalersi di una bambina dalla mente disturbata (la storia gentile e amarissima di Alicetta), il traffico delle prostitute albanesi, le prevaricazioni nei rapporti coniugali, il rigetto sprezzante dell'omosessuale... Compare anche la guerra che offre un più ampio scenario, un effetto moltiplicatore alle private crudeltà. È il caso di suor Attanasia, violentata in Africa durante una incursione di armigeri nel convento, o del bambino ebreo che, nel ricordo di una sopravvissuta, continua ad avviarsi verso la camera a gas. Aggiunge turbamento il fatto che la violenza sia praticata o inasprita nell'ambito delle comunità che dovrebbero costituire una barriera di tenerezza, di incontaminati affetti: la famiglia e perfino l'istituzione ecclesiastica, che priva suor Attanasia del bambino nutrito con gioia nel grembo violato. Questa sequela di orrori viene raccontata e indagata con un linguaggio asciutto che vorrebbe essere inesorabilmente referenziale. In realtà la partecipazione affiora, di sfuggita, in tratti indelebili. Come quello del piccolo Gram che, solito a pulirsi il moccio sui calzoncini, lascia tracce lucenti di lumache; come l'insistente richiamo ad animali e oggetti ben oltre la loro risolutiva funzionalità nella vicenda: l'orsetto di peluche, l'ochetta di legno, i piccioni dal celeste piumaggio. In suor Attanasia la confidenza con il pollaio si colora a momenti di "legenda aurea": quando le uova le scappano di mano e rotolano senza rompersi sul terreno. È un velo appena di favola che viene a riscattare l'irredimibilità della materia. Su tutto vigila un commissario donna, Adele Sofia, più che investigatrice e giustiziera, testimone dei fatti (non mancano nelle sue inchieste le sconfitte). Ci è già accaduto di trovarla tra i personaggi di un romanzo intitolato Voci. Dacia Maraini ne ha avvertito le potenzialità, ha l'aria di essersene, cautamente, innamorata. Rude e sbrigativa nel tratto, solida e matronale nell'incesso, là veniva paragonata a Gertrude Stein, quella del famoso ritratto picassiano. La suggestione ritorna nei racconti dove viene riferita, nella sua letteralità, alla figura di una giovane cronista di "nera". È lei che prende a norma la Stein, ripetendosi come un refrain: "Oggi è oggi è oggi, il giornale è il giornale è il giornale". Si tratta di un evidente sdoppiamento di Adele Sofia che manifesta un analogo culto dell'esattezza spinta fino a limiti dell'impassibiità, elevata come una difesa e uno scongiuro. In cui è pure avvertibile qualche lieve crepa. Adele, una donna colta, non può fare a meno di interrogarsi sul suo strano mestiere che la porta a occuparsi del dolore umano. Le capita di tradire una "pietà rabbiosa". Venera la sacralità del corpo. Riflette sulla vita e sulla morte che "non è niente, è solo finire di nascere". È qualcosa ma troppo poco. Adele sembra un personaggio in fieri (come lasciano intendere le diverse coloriture regionali nel passaggio dal romanzo ai racconti) non interamente scavato, inconcluso. Chiudiamo il libro con il desiderio di saperne di più sul suo corpo a corpo con il male, sulle sue interrogazioni e risposte. Aspettiamo che Dacia Maraini si risolva a superare il riserbo di Adele, un personaggio che, visibilmente, le appartiene. A infrangere, forse, il suo stesso riserbo.

Le informazioni nella sezione "Su questo libro" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.

![]()